-

モンブラン

¥1,980

『モンブラン』 著者 ファビオ・ヴィスコリオージ 訳者 大林 薫 四六判 242ページ 定価 1,800円+税 ISBN 978-4-9908091-7-1 2018年7月20日初版第一刷発行 “ポケットに入れて、背中にかついで、心に思って、僕はモンブランを連れていく。” 突然の大惨事から10年以上を経て 記録と、記憶と、創作をからませて綴った 心の再生の物語。 1999年3月、アルプス最高峰モンブランのふもと、フランスとイタリアをつなぐトンネルで火災事故が発生。著者ファビオ・ヴィスコリオージの両親は、そのモンブラントンネル火災事故で帰らぬ人となったのです。突然の大惨事から10年以上を経て、ようやく書きあげた当時の衝撃、両親の思い出、家族の記憶……。著者自身の心の再生を綴った物語です。(原書の刊行は2011年) 突然、事故や災害の犠牲者、被害者遺族になった。愛する人々の死を信じられないまま、気持ちの整理がつかないまま、時間だけが過ぎてゆく。怒りや悲しみはぶつける先が定まらないまま、消化不良状態でからだのどこかに残っている……。 ヴィスコリオージは、なすすべもなくただ目の前のさまざまなことをやり過ごしきた、あの時、この時を綴りました。 忘れたようで忘れられない、癒えたと思っていた傷がまだ疼く。心のどこにも片づけることのできない思いを抱えている人に、読んでいただきたい一冊。 装幀家、司修氏による表紙・カバー・帯デザインです。 【著者】 ファビオ・ヴィスコリオージ Fabio Viscogliosi 1965年、フランス・リヨン市郊外ウランに生まれる。リヨン在住。小説家として本書を含む3作品を出版するほか、グラフィック・アーティスト、漫画家、ミュージシャンとしても活躍している。1990年代初めから現在まで漫画本、絵本をコンスタントに出版。リヨン現代美術館(2009年)、モントルイユ公立図書館(2016年)等各地で作品展を行っている。音楽活動では2002年と2007年に自身のソロアルバムをリリースしたほか、他ミュージシャンとのコラボレーションや映画音楽、朗読BGMなど幅広く手がけている。 【訳者】 大林 薫 おおばやし かおり 青山学院大学フランス文学科卒業。フランス語翻訳家。訳書にコリーヌ・ルパージュ著『原発大国の真実 福島、フランス、ヨーロッパ、ポスト原発社会に向けて』(長崎出版/2012年)、共訳書にアドニス著『暴力とイスラーム 政治・女性・詩人』(エディション・エフ/2017年)、モーリス・ルブラン著『怪盗紳士アルセーヌ・ルパン 奇岩城』(角川つばさ文庫/2016年)などがある。 【モンブラントンネル火災事故】 「モンブラントンネル火災事故」は、1999年3月24日の火災発生から26日に鎮火するまでの3日間の惨事を指す呼称である。3月24日午前11時頃、トンネル内を通過中の冷蔵貨物トレーラーが燃料漏れにより爆発、たちまちトンネル内に火災が拡大する。激しい煙と高温のため多くの被害者はトンネル内シェルターにたどり着くことすらできず、結果、死者が39名に及ぶ大惨事となった。トンネルは事故後閉鎖され、修復と設備増強の工事、管理指揮系統の全面見直しと再構築を行い、約3年後に再び開通した。 事故現場のトンネル入り口付近には、事故の犠牲者の名を刻んだ慰霊碑が建立されている。

-

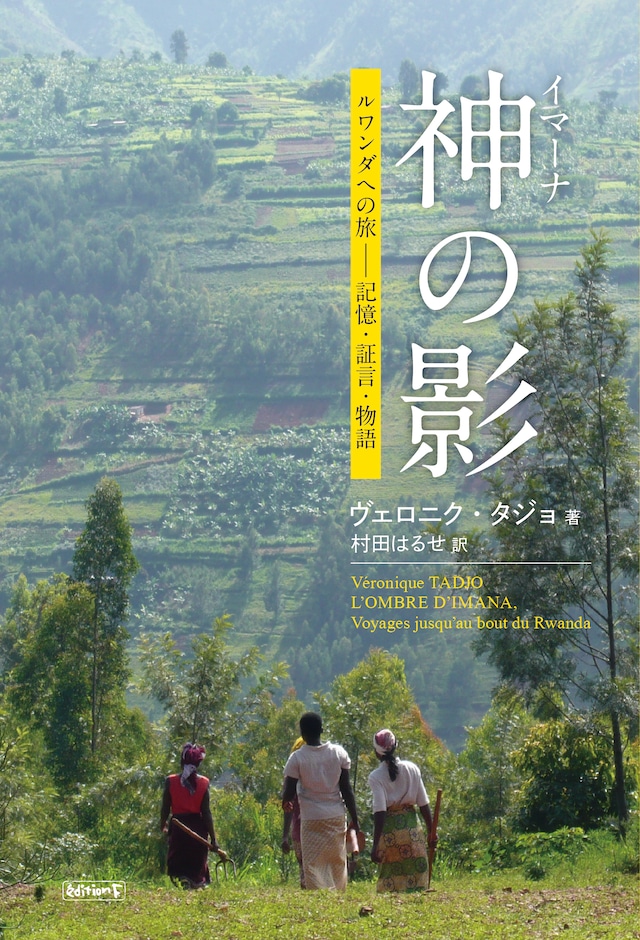

神(イマーナ)の影 ルワンダへの旅―記憶・証言・物語

¥2,200

著者 ヴェロニク・タジョ 訳者 村田はるせ 四六判 216ページ 定価:2,000円+税 ISBN978-4-909819-06-2 2019年10月25日初版第一刷発行 【【【!!!最新ニュース!!!】】】 【著者ヴェロニク・タジョさん来日決定】 【【【!!!2023年3月初め!!!】】】 もともと2020年の夏に予定されていた本書の著者ヴェロニク・タジョさんの来日。新型コロナウイルスの大流行という厄災が世界中を覆って、やむなく中止、無期限延期となっていました。その後、状況に鑑み、来日のチャンスが模索されてきましたが、ようやく、ようやく、ようやく!!!叶います!!! 嬉しいです。嬉しい! ヴェロニク・タジョさんに会える! 東京での講演、京都での「囲む会」を企画しています。SNS等で告知していきます。どうぞご期待ください。 ※来日記念講演(東京大学)およびお話し会(堺町画廊)のイベントは終了しました。 * 【【【!祝!】】】 【ヴェロニク・タジョさん フランス文化通信省より芸術文化勲章コマンドゥールを受章】 2021年秋、とても喜ばしいニュースが伝わってきました。 『神(イマーナ)の影』著者のヴェロニク・タジョさんにフランスから芸術文化勲章が授章されたのです。コートジヴォワール人を父に、フランス人を母にもつタジョさんはつねにフランス語で発信し、作品を創り続けてきました。その功績をたたえる授章。ほんとうに素晴しいことです。彼女の仕事を評価するフランスにも拍手。 エディション・エフも、ささやかですがこれを祝して単行本の帯を新調しました。 画像を切り替えてご覧ください。 * 《わたしはある前提とともに出発しようとしていた。それは、起こったことはわたしたちすべての人間にかかわりがある、というものだ。ルワンダのジェノサイドは、アフリカの黒い中心で孤立し、忘れ去られた一国民だけの問題ではない。大騒ぎし、ただ激高したあげくにルワンダを忘れるのは、片目を失うこと、声を失うこと、ハンディを負うことだ。暗闇を、延ばした両手でさぐり、ふいに未来に衝突しないよう歩くようなものだ。》(本書p.10) ヴェロニク・タジョはコートジヴォワール人の作家、絵本作家、児童文学研究家。母の国フランスで生まれ、父の国コートジヴォワールで育ち、パリのソルボンヌ大学で学び、コートジヴォワールのアビジャン大学で教鞭をとり、南アフリカ共和国のヴィットヴァターズランド大学でフランス語部門の責任者を務めました。絵本作家として絵本を多数世に出し、そのなかには自ら絵とテキストの両方を手がけた作品もあります。児童文学研究家としては、アフリカの子どもたちに母語で語り継がれる自分の国の物語を残すため、マリやベナン、チャドやルワンダで絵本制作のワークショップを展開もしました。 長い植民地支配から抜け出した国々にとって、自分たちの歴史を読み直すため、自分たちの物語を紡ぎなおすためには、旧宗主国から与えられる書物だけでは不十分なはずです。「わたしは何者か」を自問するためには、自分たちの言葉で考え、読み、書く必要があったでしょう。そしてそれを子どもたちが受け継いでいく必要があったでしょう。 こうした背景から、タジョは、アフリカの子どもたちのための絵本づくりに打ち込んだのでした。 タジョにとって1994年にルワンダで起きた民族対立・大量虐殺は目を逸らすことのできないとてつもない出来事でした。タジョ自身の故国コートジヴォワールにおいても、国民間の対立や外国人排斥の動きはすでにあり、他人事(ひとごと)と済ませられない危機感をもって、1998年、タジョはルワンダへ向かったのでした。 2度のルワンダ訪問を終え、その見聞をもとに考察し、紡ぎ出した物語をタジョは2000年、フランスで出版しました。L'Ombre d'Imana(イマーナの影)。かねてよりアフリカの児童文学事情を研究し、ヴェロニク・タジョとも接触を図っていた村田はるせさんがこの本に注目し、研究対象として読み込んでいました。 その村田さんが、あるとき大阪でアフリカ絵本の展示と読み聞かせの会を開くということを耳にし、エディション・エフはいそいそと出かけ、村田さんにお話をうかがうことができたのでした。 人類史上にはけっして消すことのできない苛酷な事件が、悲しいことに幾度も起こっています。ルワンダのジェノサイドは間違いなくそのひとつに数えられます。数多くの検証の書、贖罪の声を集めたルポルタージュなどが出版され、日本語での出版もされています。それでも、このことについてわたしたちはやはり知らなすぎるのではないか、センセーショナルな一事件としてのみ扱ってきていないか。エディション・エフは、2000年刊行の原書ながら、いまこそ本書を広く共有したいと考えました。負ってしまった深い傷はなかなか癒えないこと、憎しみは何も生まないことを知り、安易にヘイトスピーチに走る現在の風潮に一石を投じたいのです。もう一度ルワンダを見直すことで、私たち自身の社会にかんする考察にもつながると思い、この本を世に送り出します。 『神(イマーナ)の影 ルワンダへの旅―記憶・証言・物語』。 本書のカバーの写真は、訳者の村田はるせさんがルワンダで撮影された写真を使わせていただきました。 【目次】 初めてのルワンダ 南アフリカ、ダーバンにて――海岸沿いの駐車場で出会った男/ヨハネスブルグからパリへ/パリ経由でブリュッセルへ/サベナ五六五便に乗る/キガリの街を歩く/ニャマタの教会/展示された武器/ンタラマの教会/トニア・ロカテッリ/ブタレへの道/王都ニャンザ/ギタラマを通過する/ビュンバにて――クブウィマナ一家訪問/キガリの弁護士/途方にくれる男/小説家/コンソラートに起きたこと/プロジェクトリーダー/仮面を蒐集する男/ジャーナリスト/キガリ、アマホロ・スタジアムに近いミギナ界隈にて――ネリーのこと/キガリで耳にした物語/最初の帰還 死者たちの怒り 彼の声 アナスターズとアナスタジー そのとき、そこにいなかった人々 カール/セトとヴァランティーヌ ルワンダ再訪 サベナ五六五便/キガリ――キミフルラ、コテ・カディヤックにて/キチュキル・コミューン内のカガラマ・セクターにて/〝ツチにしか見えない〟ザイール人の女/ノングウェでの巡回軍法会議――旧政府軍少尉エドゥアール・ムジャンベレの裁判/牧師/リリサの刑務所、七千人の囚人/死刑囚・終身刑囚ブロック/ブロック一五――二百五十三人の女性囚/フロデュアル、殺人者となった若い農夫/ジョゼフィーヌ/最高の七人/フツ・パワー〝フツの十戒〟/ルワンダ南西部、キベホ・キャンプで起きたこと――一九九五年四月二二日/シスター・アガト/二度めの帰還 訳注・参考文献 日本語版のためのあとがき ヴェロニク・タジョ 訳者あとがき 【著者】ヴェロニク・タジョ Véronique TADJO コートジヴォワール人の父とフランス人の母のあいだに1955年パリに生まれ、父の国の経済首都アビジャンで育つ。詩人、小説家、画家、児童文学作家・研究家。現在は拠点をロンドンとアビジャンに置く。パリのソルボンヌ大学でアメリカ黒人文化を研究し、博士論文を提出。1983年に詩集Laterite(ラテライト)が文化技術協力機構文学賞を受け、以降作家として活動する。そのかたわら、コートジヴォワールのアビジャン大学で教鞭をとり、2007~2015年には南アフリカ共和国のヴィットヴァターズランド大学でフランス語部門の責任者を務めた。児童文学作家としては自ら挿絵を描くこともあり、マリやベナン、チャド、ルワンダなどで絵本制作のワークショップを開催し、アフリカの児童文学発展に貢献した。 最新の小説作品は2017年刊行のEn compagnie des hommes(人間たちとともに)。邦訳作品は本書『神(イマーナ)の影』のほかに絵本『アヤンダ おおきくなりたくなかったおんなのこ』(村田はるせ訳、風濤社、2018年)がある。 【訳者】村田はるせ Haruse MURATA 東京外国語大学地域文化研究科博士後期課程修了(博士(学術))。アフリカ文学研究者。研究対象はサハラ以南アフリカのフランス語を公用語とする国々の文学。西アフリカで出版された絵本の紹介と展示も全国で展開している。アフリカについて学ぶ「クスクス読書会」主宰。著書に『アフリカ学事典』(共著/昭和堂/2015年)。訳書に『アヤンダ おおきくなりたくなかったおんなのこ』(ヴェロニク・タジョ文、ベルトラン・デュボワ絵/風濤社/2018年)。

-

ぼくのがっかりした話

¥1,540

シリーズ再生の文学 『ぼくのがっかりした話』 ■■■英明企画編集の本■■■ 著者 セルジョ・トーファノ 訳者 橋本勝雄 新書判 160ページ 定価 1,400円+税 ISBN 978-4-909151-31-5 2021年8月30日 発行 【帯の言葉】 おなかをこわして肉食をやめた人食い鬼、没落したアラジン、赤ずきんの家で下男として働く狼、不眠症に悩む眠れる森の美女……。イタリアの鬼才が贈るユーモアとペーソスに満ちたがっかりの世界! * いったいこれはどんな物語なのでしょう? セルジョ・トーファノって誰? 訳者の橋本勝雄氏による詳しい「訳者あとがき」から引用します。 《セルジョ・トーファノ『ぼくのがっかりした話』は、いまから百年ほどまえ、一九一七年九月三〇日から一〇月二八日まで、五回にわたって雑誌『コリエーレ・デイ・ピッコリ』に掲載されました。『コリエーレ・デイ・ピッコリ』は一九〇八年に創刊され、一九九六年まで八八年間にわたってイタリアの子どもたちに親しまれた絵入り週刊誌です。》(128ページ) なんと、100年前に書かれた物語ですと。 しかも「赤ずきんの家で下男として働く狼、不眠症に悩む眠れる森の美女」だなんて、堂々たる古典名作童話を揶揄しまくっているとは! 面白そうでしょ! ぜひぜひお読みください! * 物語の冒頭です。 《ぼくが小学校の卒業試験に三回めの落第をしてしまったので、気の毒な父さんと母さんは、このままぼくに勉強を続けさせるかどうか迷ってしまった。(中略) 「それは時間のむだですよ」ぼくをよく知っている先生は、はっきり言った。「わたしの言うことをお聞きなさい。この子は頭が悪すぎるんです」 (中略) たくさんの家庭教師がやってきた。その数なんと、一か月で一二人。(中略)そしてみんな、口をそろえて父さんに言った。 「時間のむだですよ。まあ、お聞きなさい。この子は頭が悪すぎます!」》(5~6ページ/第一章 はじめに、父さんと母さんが、がっかりした話が語られる より) ……ひどくない?(苦笑) 「頭が悪すぎる」と散々な言われようをしている「ぼく」、主人公のベンヴェヌート少年。それでも13人めの家庭教師としてやってきたパルミーロの語る話に魅せられて、おとぎ話の世界へ出発する……。 ところが、旅先で出会うのはどれもこれも「がっかりする話」。 《赤ずきんの家をあとにしたぼくらは、あまりにもつらい光景を目にして、なんともいえないほどがっかりし、そのうえおなかがすいていた。》(98ページ/第九章 七つめのがっかり より) * 奥付に記載されている著者情報です。 【著者】 セルジョ・トーファノ Sergio Tofano (1886-1973) イタリアの俳優、演出家、挿絵画家、漫画家。1909年に役者デビュー、複数の劇団の共同座長を務め、国立演劇学校で後進の指導にあたるなど、戦前から戦後まで舞台、映画、テレビで活躍。洗練されたユーモアを特徴とする「ブリッランテ」役を得意とした。STOのペンネームで挿絵を手がけ、1917年に雑誌『コリエーレ・デイ・ピッコリ』に発表した漫画『ボナヴェントゥーラさんの冒険』のシリーズが大人気となる。『ぼくのがっかりした話』は、カルロ・コッローディからジャンニ・ロダーリに至るファンタジー文学の系譜に属する貴重な作品。 【訳者】 橋本勝雄 (はしもと かつお) 1967年生まれ。京都大学文学部卒業、同大学大学院博士後期課程単位取得退学。現在、京都外国語大学教授。訳書に『イタリア語の起源――歴史文法入門』(パトータ)、『イタリア20世紀史――熱狂と恐怖と希望の100年』(コラリーツィ、共訳)、『プラハの墓地』(エーコ)〈第2回須賀敦子翻訳賞受賞〉、『鏡の前のチェス盤』(ボンテンペッリ、トーファノ画)、『19世紀イタリア怪奇幻想短編集』などがある。